7

gita de

L’Escursionista

curioso:

Nel

regno dell’Aletschgletscher

Tra

le gole del Massaweg e Villa Cassel

Domenica

30 settembre 2007

Quest’anno

la gita che proponiamo è molto varia nei suoi contenuti: Blatten è un paesino

di origine Walser, poi c’è il Massaweg che è l’antico percorso di un bisse

(tipico canale di irrigazione – vedere documentazione gita del 2005) ci sono

gli impianti di Riederalp, che con Bettmeralp e Fischeralp formano uno dei

maggiori comprensori sciistici del Vallese, l’importante Villa Cassel con il

suo interessante museo glaciologico e l’annesso giardino botanico situata

all’interno del sito Jungfrau - Aletsch - Bietschhorn

che nel 2001 è stato inserito dall’UNESCO tra i siti di interesse

mondiale e sede della Pro Natura Elvetica,

c’è l’Aletschgletscher,

il più grande ghiacciaio delle Alpi con la sua riserva naturale dell’Aletschwald

o Foresta dell’Aletsch che già

da sola merita una visita ed infine c’è la diga di Gibidum: sembra

impossibile ma fino a metà del milleottocento il ghiacciaio dell’Aletsch

arrivava ipoteticamente a tuffarsi nelle sue verdi e fredde acque.Ipoteticamente

perché la diga è stata costruita in epoca molto più recente. Compagno

costante della gita è un incredibile panorama che varia di volta in volta e che

è uno dei motivi per i quali abbiamo scelto questa gita.

Blatten

Per

distinguerlo dall’omonimo Blatten situato nella Lötschental solitamente è

scritto Blatten bis Naters. Situato su uno strategico poggio e visibile solo

all’ultimo momento, conserva una parte antica

che merita senz’altro una visita. Lasciando sulla sinistra la stazione

a valle della funivia che sale alle ripide ma bellissime

piste di sci di Belalp, da dove parte il sentiero che in poco più di due

ore porta allo Sparrhorn (altra gita della zona che raccomandiamo) splendido

belvedere sul ghiacciaio dell’Oberaletsch, Blatten è punto di partenza per

numerose traversate verso Riederlap e Bitsch. Belalp è anche una delle naturali

porte di ingresso verso l’Oberland Bernese

che può essere raggiunto grazie alla presenza dell’Oberaletschhutte,

bellissimo rifugio

Per

distinguerlo dall’omonimo Blatten situato nella Lötschental solitamente è

scritto Blatten bis Naters. Situato su uno strategico poggio e visibile solo

all’ultimo momento, conserva una parte antica

che merita senz’altro una visita. Lasciando sulla sinistra la stazione

a valle della funivia che sale alle ripide ma bellissime

piste di sci di Belalp, da dove parte il sentiero che in poco più di due

ore porta allo Sparrhorn (altra gita della zona che raccomandiamo) splendido

belvedere sul ghiacciaio dell’Oberaletsch, Blatten è punto di partenza per

numerose traversate verso Riederlap e Bitsch. Belalp è anche una delle naturali

porte di ingresso verso l’Oberland Bernese

che può essere raggiunto grazie alla presenza dell’Oberaletschhutte,

bellissimo rifugio

L’itinerario

inizia con un primo ma brevissimo tratto di strada asfaltata che abbandoniamo

per inoltrarci in una caratteristica zona umida dove il muschio

e piccoli acquitrini ci accompagneranno fino ad un poggio da cui inizia una

discesa. Un altro breve tratto asfaltato e superiamo un ponte situato alla base della diga di Gibidum. Da qui la strada si

fa sterrata e la seguiamo per un tratto fino ad una casa isolata. Un cancello in

legno segnala l’inizio del Massaweg, ovvero sentiero della Massa. Prende il

nome dal torrente che percorre la valletta e ricalca pressoché fedelmente il

tracciato del Bisse Riederi. Un breve accenno su cosa è un bisse. In tedesco si

chiama Suonen, in francese Bisse: sono dei canali artificiali che servono ancora

oggi a trasportare l’acqua dei ghiacciai verso i prati coltivati più a valle.

A volte sono

delle vere opere di

ingegneria che attraversano pareti scoscese,

Massaweg

Il

Massaweg è stato tra i sentieri più recentemente  del

bisse chiamato Riederi. I primi accenni di questo canale risalgono al 1385 e la

presa d’acqua era situata in località Beim Steg in quel di Rischinen sotto Blatten.

Questo fino al 1824 quando a causa della richiesta sempre maggiore di acqua, gli

abitanti di Ried in accordo con quelli di Naters, costruirono un nuovo bisse con

presa acqua sopra Belalp ed un percorso molto tortuoso che, attraversando la Lüsgenalp,

passa sotto l’Aletschbord per arrivare a Holzji e quindi alla diga di Gibidum.

Nonostante questo nuovo canale durante l’estate del 1935 per ben 16 torridi

giorni non fu possibile irrigare i

campi di Ried. Lungo il sentiero, all’imbocco di una galleria si può

osservare sulla destra il percorso aereo che faceva il tracciato originale del

canale. Vi invito a riflettere sui problemi che dovevano affrontare le persone

destinate alla costruzione ed alla successiva manutenzione di questi canali.

Verso la fine del tratto più caratteristico una cappelletta dedicata alla

Madonna di Lourdes, scavata nella roccia ed un crocifisso, ci testimoniano la

religiosità di coloro che lavoravano alla manutenzione del canale

del

bisse chiamato Riederi. I primi accenni di questo canale risalgono al 1385 e la

presa d’acqua era situata in località Beim Steg in quel di Rischinen sotto Blatten.

Questo fino al 1824 quando a causa della richiesta sempre maggiore di acqua, gli

abitanti di Ried in accordo con quelli di Naters, costruirono un nuovo bisse con

presa acqua sopra Belalp ed un percorso molto tortuoso che, attraversando la Lüsgenalp,

passa sotto l’Aletschbord per arrivare a Holzji e quindi alla diga di Gibidum.

Nonostante questo nuovo canale durante l’estate del 1935 per ben 16 torridi

giorni non fu possibile irrigare i

campi di Ried. Lungo il sentiero, all’imbocco di una galleria si può

osservare sulla destra il percorso aereo che faceva il tracciato originale del

canale. Vi invito a riflettere sui problemi che dovevano affrontare le persone

destinate alla costruzione ed alla successiva manutenzione di questi canali.

Verso la fine del tratto più caratteristico una cappelletta dedicata alla

Madonna di Lourdes, scavata nella roccia ed un crocifisso, ci testimoniano la

religiosità di coloro che lavoravano alla manutenzione del canale Dio

per i pericoli scampati. Più avanti ancora, alcune catene aiutano a superare un

tratto del sentiero particolarmente umido che ad inizio o fine stagione nelle

giornate fredde può presentare qualche problema. Alcuni ponticelli di legno ci

permettono di arrivare ad uno dei posti più caratteristici della gita: qui sono

stati ricostruiti i muri in sasso che una volta sorreggevano i tronchi in legno

nei quali scorreva l’acqua. I tronchi sono stati recentemente sostituiti, ma

uno più datato giace dimenticato sul sentiero pochi metri più avanti. Ormai

siamo quasi fuori dalla valle e ci attendono i verdi prati che precedono le case

di Ried-Morel. Lo sguardo spazia sulla valle Saltina che sale al Passo del

Sempione e sulla città di Briga ed in particolare sulla grande stazione

ferroviaria affiancata dall’ingresso del traforo che collega Italia e

Svizzera. Su tutto scintilla la molte ghiacciata del Fletschorn e più a destra

il Dom sembra essere tuttuno con il Lenzspitze ed il Nadelhorn. Ci attende un

tratto di strada asfaltata che percorreremo fino alla stazione della cabinovia

che ci porterà alle case di Riederalp. Da qui in circa mezzora arriviamo a

Villa Cassel ed al suo museo. In alternativa vi proponiamo la salita in

seggiovia fino a Hohflue (2227 m) da dove lo sguardo spazia sulla distesa

ghiacciata dell’Aletschgletscher, incontrastato re dei ghiacciai delle Alpi

che ci offre una vista mozzafiato: quello che noi vediamo è circa la metà

della sua estensione. Se gli giriamo le spalle ciò che vediamo è una carellata

di punte glaciali dei satelliti del Monte Rosa e dei 4000 vallesani tra i quali

si scorge la triangolare mole del Cervino.

Dio

per i pericoli scampati. Più avanti ancora, alcune catene aiutano a superare un

tratto del sentiero particolarmente umido che ad inizio o fine stagione nelle

giornate fredde può presentare qualche problema. Alcuni ponticelli di legno ci

permettono di arrivare ad uno dei posti più caratteristici della gita: qui sono

stati ricostruiti i muri in sasso che una volta sorreggevano i tronchi in legno

nei quali scorreva l’acqua. I tronchi sono stati recentemente sostituiti, ma

uno più datato giace dimenticato sul sentiero pochi metri più avanti. Ormai

siamo quasi fuori dalla valle e ci attendono i verdi prati che precedono le case

di Ried-Morel. Lo sguardo spazia sulla valle Saltina che sale al Passo del

Sempione e sulla città di Briga ed in particolare sulla grande stazione

ferroviaria affiancata dall’ingresso del traforo che collega Italia e

Svizzera. Su tutto scintilla la molte ghiacciata del Fletschorn e più a destra

il Dom sembra essere tuttuno con il Lenzspitze ed il Nadelhorn. Ci attende un

tratto di strada asfaltata che percorreremo fino alla stazione della cabinovia

che ci porterà alle case di Riederalp. Da qui in circa mezzora arriviamo a

Villa Cassel ed al suo museo. In alternativa vi proponiamo la salita in

seggiovia fino a Hohflue (2227 m) da dove lo sguardo spazia sulla distesa

ghiacciata dell’Aletschgletscher, incontrastato re dei ghiacciai delle Alpi

che ci offre una vista mozzafiato: quello che noi vediamo è circa la metà

della sua estensione. Se gli giriamo le spalle ciò che vediamo è una carellata

di punte glaciali dei satelliti del Monte Rosa e dei 4000 vallesani tra i quali

si scorge la triangolare mole del Cervino.

Villa Cassel

Il suo stile architettonico

ricorda un po’ le case dell’Alsazia

e la posizione è

certamente

Il suo stile architettonico

ricorda un po’ le case dell’Alsazia

e la posizione è

certamente

Villa Cassel è

situata proprio sul confine della prima riserva naturale delle Alpi curata

dall’UNESCO.

Jungfrau – Aletsch – Bietschhorn

Chi

non conosce il Jungfraujoch, stazione terminale del tanto discusso e costoso

trenino che parte da Grindelwald e passando all’interno dell’Eiger deposita

ogni anno migliaia di turisti e alpinisti a quota 3454 m.? Il termine Alestch fa

venire in mente sia il ghiacciaio sia la montagna più alta della zona, mentre

il Bietschhorn è quella piramide aguzza che si vede scendendo dal Passo del

Sempione la cui via di salita più facile è una cresta di misto con difficoltà

di IV grado. Tra questi tre punti geografici si trova la più vasta area

glaciale protetta del centro – sud Europa.

Si tratta di 54.000 ettari il 77% dei quali si trova in Vallese ed il

restante 23 % nel cantone di Berna. In

questo sterminato territorio ben nove

punte superano i 4000 metri: Jungfrau (4158 m), Monch (4107 m), Gross e Hinter

Fischerhorn (4048 e 4025 m), Lauteraarhorn (4042 m), Schreckhorn (4078 m),

Aletschhorn(4193 m.), Finsteraarhorn (4273 m), Grossgrunhorn (4043 m), mentre

quelle che superano i 3500 m non si contano neppure.

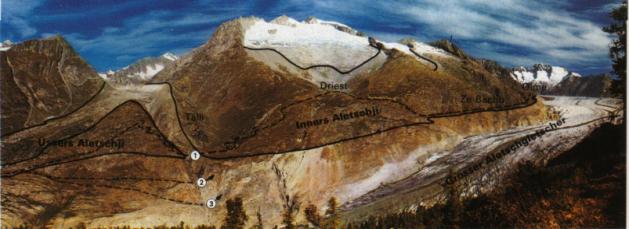

|

___________

Limite del Ghiacciaio verso il 1850 ----------------

Percorsi per raggiungere i pascoli da Ussere Aletschji (Belalp) a Innere

Aletschji attraverso l’Oberaletschgletscher (a sinistra nella foto) 1

durante il periodo di massima espansione del ghiacciaio 2

attorno al 1900 3

verso il 1935/1940

(foto presa nel 1980) |

Perché

questa zona è stata inserita dall’UNESCO tra le zone di interesse mondiale?

Innanzitutto per le sue caratteristiche paesaggistiche ed estetiche. Si

pensi che il ghiacciaio dell’Aletsch con

la lunghezza di 23 km, la superficie di 128 km quadrati e la profondità di 900

metri registrata nel Konkordiaplatz è

il più esteso delle Alpi. In paragone il più esteso ghiacciaio del Monte

Bianco è lungo “solo” 10 km. La velocità media annua è compresa tra 185

ed i 205 metri registrati nella zona del Konkordiaplatz, mentre all’altezza

della foresta dell’Aletsch la velocità annua è compresa tra i 74 e gli 86

metri (i dati si riferiscono al 1981). Geologicamente parlando è una zona molto

varia dove a punte formate da rocce cristalline sormontate da sedimenti calcarei

(Monch e Jungfrau) si alternano punte prevalentemente

calcaree come l’Eiger. Il ghiacciaio dell’Alestch è stato misurato

fin dal 1892 ed offre una delle più ricche documentazioni sulla storia della

glaciologia delle Alpi. Nella foto la linea continua segnala la massima

estensione del ghiacciaio raggiunta.

Perché

questa zona è stata inserita dall’UNESCO tra le zone di interesse mondiale?

Innanzitutto per le sue caratteristiche paesaggistiche ed estetiche. Si

pensi che il ghiacciaio dell’Aletsch con

la lunghezza di 23 km, la superficie di 128 km quadrati e la profondità di 900

metri registrata nel Konkordiaplatz è

il più esteso delle Alpi. In paragone il più esteso ghiacciaio del Monte

Bianco è lungo “solo” 10 km. La velocità media annua è compresa tra 185

ed i 205 metri registrati nella zona del Konkordiaplatz, mentre all’altezza

della foresta dell’Aletsch la velocità annua è compresa tra i 74 e gli 86

metri (i dati si riferiscono al 1981). Geologicamente parlando è una zona molto

varia dove a punte formate da rocce cristalline sormontate da sedimenti calcarei

(Monch e Jungfrau) si alternano punte prevalentemente

calcaree come l’Eiger. Il ghiacciaio dell’Alestch è stato misurato

fin dal 1892 ed offre una delle più ricche documentazioni sulla storia della

glaciologia delle Alpi. Nella foto la linea continua segnala la massima

estensione del ghiacciaio raggiunta.

All’epoca

il ghiacciaio dell’Oberaletsch confluiva nell’ Aletsch e formavano una unica

colata che arrivava a lambire il posto ove è stata costruita la diga di Gibidum.

Nel suo lento progredire l’Oberaletschgletcher ha scavato delle tortuose gole

che l’uomo ha con il tempo reso praticabili attraverso un sentiero scavato

nella roccia in modo da poter raggiungere preziosi pascoli. A questoo

proposito è da segnalare una

singolare iniziativa che

con il tempo è diventata attrazione turistica. All’inizio

dell’estate le

particolari pecore

del Vallese, (caratterizzate

dal simpatico muso nero e dalle 4 zampe pure nere) vengono condotte in località

Innere Aletschji, dove vengono lasciate pascolare in piena libertà fino

all’ultimo fine settimana di agosto, quando i pastori con una festa che dura

tre giorni vanno a riprenderle per portarle ai diversi ovili. E’ uno

spettacolo vedere questa enorme fiumana (si parla di 2 o 3 mila capi) che lascia

i pascoli per arrivare a Belalp dove viene smistata a seconda del colore del

segno sulla pelliccia. Per la cronaca il venerdì vengono recuperati gli

animali, il sabato arrivano a Belalp e la domenica sono smistate tra un tripudio

di cori alpini e qualche stand dove ai presenti viene offerta una gustosa

“suppe” (anche alle nove di mattina!).

Ritorniamo

sulla storia del ghiacciaio. La prima citazione scritta dell’Aletschgletscher

risale al settembre del 1653 quando gli abitanti di Naters in seguito al

progressivo avanzare del fronte glaciale, vedendo minacciata la possibilità di

raggiungere i pascoli di Innere Aletscji, mentre alcune baite dell’alpeggio

Ussere Aletschji erano già state travolte, chiesero ai preti gesuiti di Sierre

di organizzare una processione per scongiurare il pericolo. Dopo sette giorni di

preparazione, la popolazione preceduta da due preti

si diresse verso il ghiacciaio alternando canti e salmi. Sembra che le

preghiere abbiano ottenuto l’effetto desiderato perché da quel momento il

ghiacciaio rimase tranquillo. Il fatto che il ghiacciaio minacciasse dei pascoli

alpini fa credere che fosse al suo massimo storico.

Il suo

progressivo ritirarsi mise in crisi la richiesta di acqua dei comuni di Naters,

Ried-Morel e Bitsch per cui

ricercarono fonti alternative per l’approvvigionamento dell’acqua.

Pochi anni dopo che Villa Cassel divenne proprietà della Pro Natura Elvetica, fu

stipulato un accordo tra i comuni interessati all’acqua della Riederi secondo

il quale l’associazione naturalistica dava il permesso di costruire una

condotta sotto il Riederhorn, in cambio dell’impegno degli abitanti dei comuni

a non sfruttare le piante dell’Aletschwald

per ricavarne legname. Questo accordo doveva durare 99 anni, ma nel frattempo è

subentrato l’UNESCO ed il bosco di larici, alcuni dei quali raggiungono i 1000

anni, è salvo.

cui

ricercarono fonti alternative per l’approvvigionamento dell’acqua.

Pochi anni dopo che Villa Cassel divenne proprietà della Pro Natura Elvetica, fu

stipulato un accordo tra i comuni interessati all’acqua della Riederi secondo

il quale l’associazione naturalistica dava il permesso di costruire una

condotta sotto il Riederhorn, in cambio dell’impegno degli abitanti dei comuni

a non sfruttare le piante dell’Aletschwald

per ricavarne legname. Questo accordo doveva durare 99 anni, ma nel frattempo è

subentrato l’UNESCO ed il bosco di larici, alcuni dei quali raggiungono i 1000

anni, è salvo.

Il fatto di

essere riconosciuta patrimonio mondiale dell’umanità

non fa di questa zona un territorio dove è difficile fare qualsiasi

intervento umano, anzi tuttaltro. Se finalizzati a miglioramenti turistici o

antropologici, gli interventi si fanno, eccome, ma con precise caratteristiche e

studiate metodologie, quelle che da sempre distinguono il popolo svizzero per la

sua precisione. Un esempio tra tutti è il nuovo sentiero panoramico che da

Belalp in quattro ore e mezza conduce all’Oberaletschhutte: tagliato nella

roccia ed ottenuto anche sparando mine. Il vecchio sentiero era diventato troppo

pericoloso per permettere un tranquillo accesso alla capanna e l’Oberaletschgletscher

negli ultimi anni si è abbassato di circa 5 metri all’anno obbligando il

custode ad aggiungere nuove scale a quelle già esistenti per permettere agli

alpinisti ed agli escursionisti di arrivare alla capanna che, quando è stata

costruita nel 1890, era pochi metri sopra il livello del ghiacciaio.

La

diga di Gibidum

Lasciamo

a malincuore la Riederfurka e ci avviamo verso una nuova meta: la diga di

Gibidum che in fondo alla valle raccoglie le acque di fusione dei ghiacciai

circostanti.Rapportato al Massaweg, il sentiero diventa stretto e con moltissimi

tornanti. Tra boschi e pascoli si intravedono al di là della valle le rocce

tonde e lisce che una volta erano coperte dall’Aletschgletscher. Ad una radura

vediamo il muro della diga. I lavori per la sua costruzione iniziarono nel 1964

e fu messa in servizio dopo tre anni. E’ di tipo a volta e con un’altezza di

122 m., una lunghezza di 3279 m ha la capacità di invaso di 9,2 milioni di m.

Lasciamo

a malincuore la Riederfurka e ci avviamo verso una nuova meta: la diga di

Gibidum che in fondo alla valle raccoglie le acque di fusione dei ghiacciai

circostanti.Rapportato al Massaweg, il sentiero diventa stretto e con moltissimi

tornanti. Tra boschi e pascoli si intravedono al di là della valle le rocce

tonde e lisce che una volta erano coperte dall’Aletschgletscher. Ad una radura

vediamo il muro della diga. I lavori per la sua costruzione iniziarono nel 1964

e fu messa in servizio dopo tre anni. E’ di tipo a volta e con un’altezza di

122 m., una lunghezza di 3279 m ha la capacità di invaso di 9,2 milioni di m.

Bibliografia

consultata:

I

ghiacciai delle Alpi,

di Bachmann Robert C. Zanichelli

Editore, Milano, 1980

Ghiacciai

della Svizzera

di Bachmann Robert C. Edizioni Silva, Zurigo, 1983

La

rivista del trekking anno

XVI (1999) n. 1, Piero Amighetti Editore, Sala Baganza (PR)

Le Alpes

Revue du Club Alpin Suisse - Numero special du 125 anniversaire du CAS –

3°

Cahier Trimestral 1988

| Torna home page CAI Varallo |